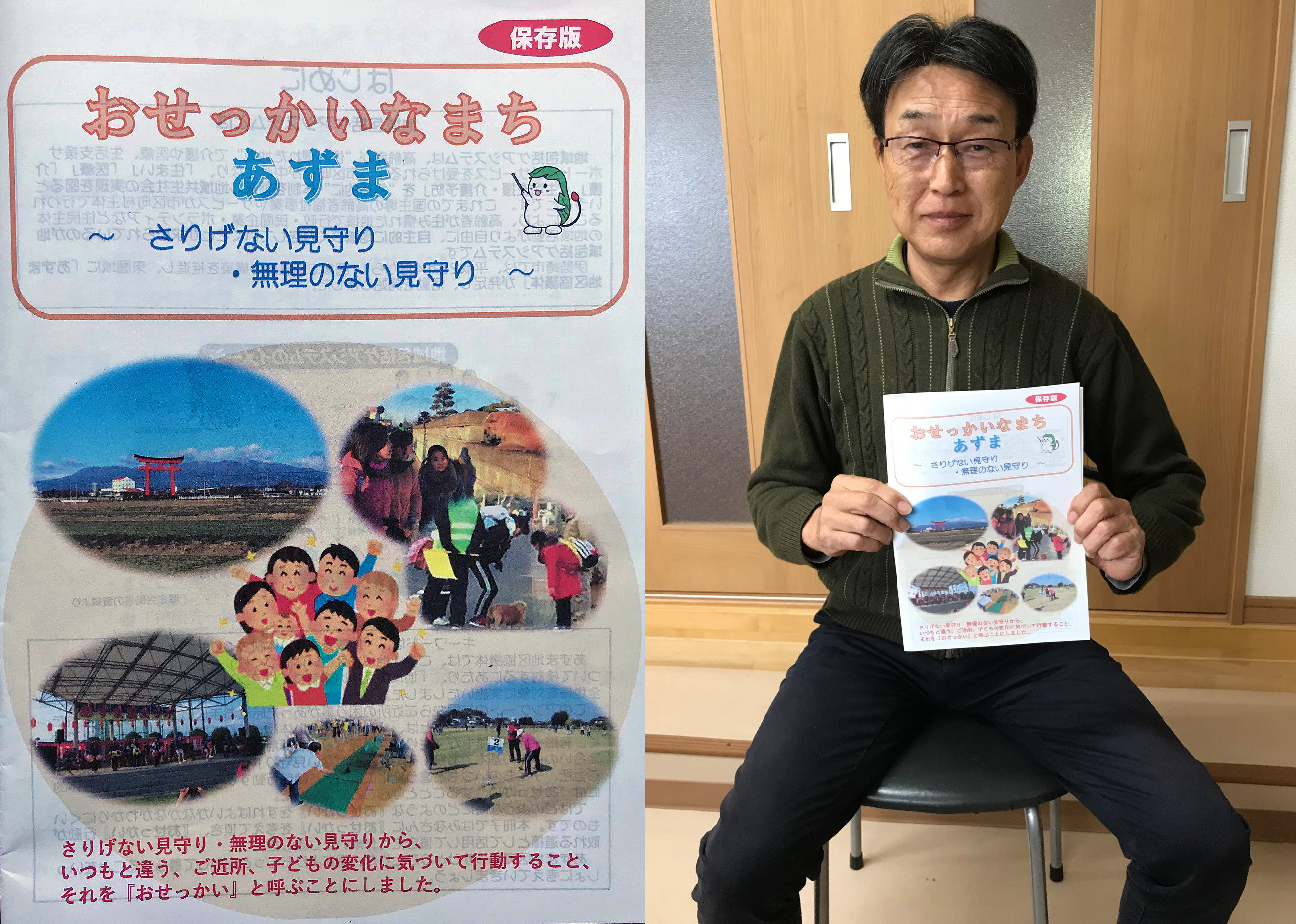

【写真】伊勢崎市の医療と健康つくりの拠点、市民病院と健康管理センター(手前)

福祉・子育て支援を推進 総額741億円

伊勢崎市2020年度一般会計予算案

伊勢崎市の一般会計当初予算案は、741億円(前年度比1・6%減)。自主財源の市税は、ほぼ横ばいの309億6100万円を見込んだが、自主財源割合は51・7%で2ポイント減った。医療・福祉・子育てなどに重点を置きつつ「安全・安心」「教育・文化」「地域活性化」「行財政改革」の5重点政策に取り組む。新規取り組みを中心に着目事業を紹介する。

市民病院が救急体制強化 診察待ち・支払いの利便性向上も

市民病院救急センター内の処置室ベッドを1床増床し3床にする。これに伴いセンター内の導線を効率的なレイアウトに変更・改修し、緊急対応の柔軟度を高める。複数の緊急車両受け入れに、入り口車寄せに大屋根を整備する。おおよその待ち時間のメドがわかる「診察案内表示板」、会計書類提出から支払いまでをよりスムーズに行う「自動精算機」を導入。市民の病院利用の利便性向上を図る。

健康管理センターに「母子保健」「子育て支援」ワンストップ窓口

健康管理センター内に、母子保健分野と子育て支援分野の切れ目ない支援体制の構築を目指し、ワンストップ窓口でサポートする「子育て世代包括支援センター」を開設する。両分野の連携を強化し、専門分野・部署への相談・対応につなげる。産婦支援としては、新年度から産後2週間目の産婦健診も行う。対象は1600人で、心のケアも行う。既に今年度から、育児不安などに応じる産後ケア事業を始めている。

境消防庁舎建て替えへ移転も検討

老朽・狭隘化している境消防庁舎(伊勢崎市境萩原1753)を建て替える。現庁舎は2階建ての事務所棟(延べ床面積340平方メートル)と平屋の車庫(323平方メートル)。新庁舎では仮眠室の個室化など業務遂行のための環境をより整える。現在地での建て替えの他、移転先候補が周辺で数ヵ所あがっており、今後検討して決める。予算1300万円は、取得予定用地の事業認定資料作成業務委託費。

2ヵ年で34行政区 活動補助3年分一括交付

地域の絆を深めようと8年目を迎えた「地域コミュニティ活動事業補助金」。施設・行事・伝統芸能関連の備品購入など、市内170行政区ごとに年間30万円を交付している。テント・音響設備などの購入費、集会施設のエアコン・簡易倉庫などの工事費、法被購入や神輿修繕などに充てている。会議所大規模修繕などに対応する3ヵ年90万円一括交付は、2018年度から開始。既に2ヵ年で34行政区が活用している。

市営住宅家賃、給食費滞納回収へ弁護士法人に一括委託

市営住宅の家賃や学校給食費の滞納など、市税の強制徴収債権を除く非強制徴収債権は、これまで各課で回収業務を外部委託していた。これを一括して収納課が契約を取りまとめ、弁護士法人に委託する。より効率的な債権回収を図る。委託は困難な債権回収案件から優先的に取り組む。放課後児童クラブ利用者負担金、市立幼稚園保育料、奨学資金返済金も対象。弁護士報酬料として約510万円を計上。(2020年2月15日)

福祉・子育て支援を推進 総額741億円

伊勢崎市2020年度一般会計予算案

伊勢崎市の一般会計当初予算案は、741億円(前年度比1・6%減)。自主財源の市税は、ほぼ横ばいの309億6100万円を見込んだが、自主財源割合は51・7%で2ポイント減った。医療・福祉・子育てなどに重点を置きつつ「安全・安心」「教育・文化」「地域活性化」「行財政改革」の5重点政策に取り組む。新規取り組みを中心に着目事業を紹介する。

市民病院が救急体制強化 診察待ち・支払いの利便性向上も

市民病院救急センター内の処置室ベッドを1床増床し3床にする。これに伴いセンター内の導線を効率的なレイアウトに変更・改修し、緊急対応の柔軟度を高める。複数の緊急車両受け入れに、入り口車寄せに大屋根を整備する。おおよその待ち時間のメドがわかる「診察案内表示板」、会計書類提出から支払いまでをよりスムーズに行う「自動精算機」を導入。市民の病院利用の利便性向上を図る。

健康管理センターに「母子保健」「子育て支援」ワンストップ窓口

健康管理センター内に、母子保健分野と子育て支援分野の切れ目ない支援体制の構築を目指し、ワンストップ窓口でサポートする「子育て世代包括支援センター」を開設する。両分野の連携を強化し、専門分野・部署への相談・対応につなげる。産婦支援としては、新年度から産後2週間目の産婦健診も行う。対象は1600人で、心のケアも行う。既に今年度から、育児不安などに応じる産後ケア事業を始めている。

境消防庁舎建て替えへ移転も検討

老朽・狭隘化している境消防庁舎(伊勢崎市境萩原1753)を建て替える。現庁舎は2階建ての事務所棟(延べ床面積340平方メートル)と平屋の車庫(323平方メートル)。新庁舎では仮眠室の個室化など業務遂行のための環境をより整える。現在地での建て替えの他、移転先候補が周辺で数ヵ所あがっており、今後検討して決める。予算1300万円は、取得予定用地の事業認定資料作成業務委託費。

2ヵ年で34行政区 活動補助3年分一括交付

地域の絆を深めようと8年目を迎えた「地域コミュニティ活動事業補助金」。施設・行事・伝統芸能関連の備品購入など、市内170行政区ごとに年間30万円を交付している。テント・音響設備などの購入費、集会施設のエアコン・簡易倉庫などの工事費、法被購入や神輿修繕などに充てている。会議所大規模修繕などに対応する3ヵ年90万円一括交付は、2018年度から開始。既に2ヵ年で34行政区が活用している。

市営住宅家賃、給食費滞納回収へ弁護士法人に一括委託

市営住宅の家賃や学校給食費の滞納など、市税の強制徴収債権を除く非強制徴収債権は、これまで各課で回収業務を外部委託していた。これを一括して収納課が契約を取りまとめ、弁護士法人に委託する。より効率的な債権回収を図る。委託は困難な債権回収案件から優先的に取り組む。放課後児童クラブ利用者負担金、市立幼稚園保育料、奨学資金返済金も対象。弁護士報酬料として約510万円を計上。(2020年2月15日)